Nei giorni in cui il sisma colpisce l’Emilia, viaggio tra le macerie del terremoto d’Abruzzo. Tra palazzi senza vita e anti-città senz’anima. Una lente speciale per vedere come l’Italia affronta i disastri.

Nei giorni in cui il sisma colpisce l’Emilia, viaggio tra le macerie del terremoto d’Abruzzo. Tra palazzi senza vita e anti-città senz’anima. Una lente speciale per vedere come l’Italia affronta i disastri.

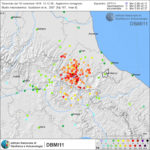

di BARBARA SPINELLI – Mi sono detta che bisogna andare all’Aquila, per vedere attraverso questa lente speciale come l’Italia rischia d’affrontare i disastri: il disastro che colpisce oggi l’Emilia, ma tante altre sventure. Andare all’Aquila è scoprire che storia sciagurata c’è dietro l’oggi, se non schiviamo tutti assieme il baratro in cui è stata gettata la bellissima capitale dell’Abruzzo, dopo la scossa che l’ha frantumata il 6 aprile 2009 alle 3 e 32 di notte. Mi sono accinta dunque a una sorta di archeologia del presente: per giudicarlo nelle sue stratificazioni, per non scordare l’Aquila pensando l’Emilia. Perché di questo muore ogni giorno di più la capitale abruzzese, e i 56 Comuni franati con lei: di una diffusa amnesia, di un’ipnosi senza fine.

L’Operazione Aquila è stata questo, e se non vai e non vedi continuerai a credere nella favola raccontata per tre anni da Berlusconi, scortato da un’avida schiera di affatturatori: da Guido Bertolaso al Tg1. Da gennaio le cose sono in mano al ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca, ma non è chiaro se lo scempio iniziale – l’esautorazione di poteri locali e sovrintendenze da parte della Protezione civile, la verità occultata – sia davvero combattuto. Gli affatturatori hanno ottenuto che nelle teste degli italiani (ma non più in quelle abruzzesi) la menzogna attecchisse: l’Aquila rinata, la catastrofe vinta.

È il più gigantesco teatro d’illusioni che l’ex premier abbia apprestato, nella sua storia politica e prima ancora. Far vivere gli italiani nell’illusione fu sempre il dispositivo centrale della sua macchina (Milano2 nacque negli anni ’70 con lo stesso proposito: incapsulare gli abitanti in una specie di supercondominio, non esposto agli infiniti azzardi delle metropoli) e ogni illusionismo politico secerne l’osceno.

È il più gigantesco teatro d’illusioni che l’ex premier abbia apprestato, nella sua storia politica e prima ancora. Far vivere gli italiani nell’illusione fu sempre il dispositivo centrale della sua macchina (Milano2 nacque negli anni ’70 con lo stesso proposito: incapsulare gli abitanti in una specie di supercondominio, non esposto agli infiniti azzardi delle metropoli) e ogni illusionismo politico secerne l’osceno.

Siamo abituati a chiamare osceni i festini di Berlusconi. Ma la vera pornografia è qui, nel cratere sismico dell’Aquila. Difficile descrivere diversamente un cataclisma trasformato prima in show dell’illusionista, poi in planetario spettacolo al G8 del 2009, poi in affare e malaffare. Questo è infatti pornografia: rappresentare in maniera compiaciuta, ossessiva, soggetti e immagini ritenuti sconci per stimolare eroticamente chi guarda.

Qui si trattava di stimolare la stasi dei cervelli, seducendo non solo gli abruzzesi ma tutti noi con immagini che adulterassero la rovina, la sottraessero alla vista, offrissero calmanti anziché rimedi agli abbandonati e umiliati. La pornografia suscita all’inizio eccitazione e sfocia presto in noia, quindi oblio: questo è accaduto nel cuore d’Abruzzo.

La manovra è pienamente riuscita perché proprio oggi, che in Emilia bisognerebbe far memoria dell’Aquila e salvare l’una e l’altra, quasi nessuno nomina l’Abruzzo, confermando così che l’inferno di nuovo incombe. In una rappresentazione teatrale allestita in aprile da Antonio Tucci e Tiziana Irti (Mille giorniracconti dal disastro dell’Aquila) la protagonista prima finisce in un accampamento, poi in una delle New Town pomposamente sparse attorno al capoluogo. Dice, accovacciata nella sua tenda blu: “Noi, qua, stiamo come dentro una bolla, e ci galleggiamo… Che fine faremo? Secondo me, prima o poi… Bum! scoppia! “.

È veramente scoppiata, quando Berlusconi se n’è andato ed è subentrato Monti? Di certo son cambiati gli uomini: Fabrizio Barca difficilmente accetterà l’andazzo degli affatturatori. Ma se vai all’Aquila, nei borghi ormai invasi dall’erba, nelle città satellite, ti rendi conto che tutto è fermo, che l’operazione-depistaggio non è correggibile se non la denunci a chiare lettere. Che la devastazione è lì, cadavere inalterato che s’aggiunge ai 309 morti del 6 aprile.

È veramente scoppiata, quando Berlusconi se n’è andato ed è subentrato Monti? Di certo son cambiati gli uomini: Fabrizio Barca difficilmente accetterà l’andazzo degli affatturatori. Ma se vai all’Aquila, nei borghi ormai invasi dall’erba, nelle città satellite, ti rendi conto che tutto è fermo, che l’operazione-depistaggio non è correggibile se non la denunci a chiare lettere. Che la devastazione è lì, cadavere inalterato che s’aggiunge ai 309 morti del 6 aprile.

Esattamente come la descrive nel 2010 Sabina Guzzanti, nel film Draquila. Esattamente come la raccontano Salvatore Settis (Repubblica, La Pompei del XXI secolo, 7-4-12) o Tomaso Montanari, professore di storia dell’arte a Napoli (Il Fatto, 16-3-12), o il giornalista Giustino Parisse (sul quotidiano Il Centro), da quando nella sua Onna perse il padre e due figli. Ogni atto di seduzione si prefigge di creare mondi artificiali: nel mito, è talento demoniaco.

L’Aquila che ho visto è questo artificio, che dà il capogiro. È un enorme buco nero, un luogo di non-vita dove tutto è restato allo stadio di detrito, di avanzo. Esito, come davanti a un corpo vivisezionato, a elencare quel che s’intravvede negli squarci dei muri: una moka rimasta sui fornelli, le piastrelle illese d’un bagno, una foto appesa alla parete. L’antropologo Antonello Ciccozzi, dell’Università aquilana, spiega il naufragio della sua città, nel bel documentario di Luca Cococcetta e Iginio Tironi (Radici- L’Aquila di cemento): “Mentre in una situazione normale esiste un nucleo abitativo e un anello di circolazione, all’Aquila si è prodotto un anello abitativo e un nucleo di circolazione”. La città com’era prima (come dovrebbe essere ogni pòlis) è cancellata, non solo dal terremoto: la sua metamorfosi in centro commerciale è possibile.

L’Operazione Aquila è stata una macchina mobilitata contro l’idea stessa di città, di democrazia cittadina. L’invenzione seduttiva di Berlusconi aveva questa diffidenza come fondamento: la diffidenza per la città che si fa comunità, che non è un mucchio di alloggi e individui ma relazione fra cittadini, spazio pubblico, incontro ineluttabile, e fecondo, con il diverso. Quando atterrò all’Aquila l’8 aprile 2009, e incontrò il sindaco Cialente, il Premier offrì subito un rimedio rivoluzionario che conosceva bene, dai tempi di Milano2. La soluzione erano le New Town, poi le casette o i cosiddetti Map, Moduli abitativi provvisori.

L’Operazione Aquila è stata una macchina mobilitata contro l’idea stessa di città, di democrazia cittadina. L’invenzione seduttiva di Berlusconi aveva questa diffidenza come fondamento: la diffidenza per la città che si fa comunità, che non è un mucchio di alloggi e individui ma relazione fra cittadini, spazio pubblico, incontro ineluttabile, e fecondo, con il diverso. Quando atterrò all’Aquila l’8 aprile 2009, e incontrò il sindaco Cialente, il Premier offrì subito un rimedio rivoluzionario che conosceva bene, dai tempi di Milano2. La soluzione erano le New Town, poi le casette o i cosiddetti Map, Moduli abitativi provvisori.

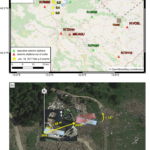

Le New Town avrebbero regalato quel che i terremotati, secondo Berlusconi, amavano di più: non la pòlis, ma la tana casalinga. Le tane sarebbero nate presto: entro sei mesi, sotto la guida colonizzatrice della Protezione civile. Son dunque andata a vedere le New Town: a Bazzano, Paganica, Onna. A volte sono immensi caseggiati spalmati su piastre antisismiche, rette da pilastri. Ce ne sono 19. Qualcuna è colorata di giallo-marrone, altre sono biancastre e paiono carceri.

Quasi ogni borgo distrutto ha, accanto, uno di questi abitati paralleli. Altre volte sono casette, allineate come loculi. Le ho osservate a Paganica: vedo tendine, stradine, fazzolettini d’erba davanti alle porte, e nient’altro. Ogni diminutivo ha dietro di sé una ferocia, sempre. Nulla accomuna le tane a una città, nulla accomuna le persone spossessate che incontro a cittadini.

Il primo gesto di verità dovrebbe consistere nell’abbandono di queste parole – città, cittadini – per salvarle. Perché non c’è civiltà urbana senza piazza, chiesa, servizi comuni, luoghi di ritrovo. Senza quelle che Leopardi, nella Ginestra, chiama le conquiste dell’uomo: riconoscere l’immane danno che può nascere dalla natura, e per questo confederare gli uomini, stringere “i mortali in social catena”, dar vita al conversar cittadino, diffidare di chi annuncia magnifiche sorti e progressive, e stipa l’umana gente in New Town attizzando oblio e paura: paura di riprendersi la città, di non superare il trauma, di sapere.

Le New Town sono anti-città: sono dormitori, fanno pensare all’autistico rinchiudersi in casa che i giapponesi chiamano hikikomori. Sono un’insidia perversa, inoltre. In pratica sono regalate, in comodato gratuito: il comodante le consegna al comodatario perché se ne serva per un tempo determinato, con l’obbligo di restituirle intonse. Non puoi portare mobili della tua casa. “La gratuità è un disincentivo a riappropriarti della vecchia abitazione – mi dice Luisa Ciammitti, aquilana, direttore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara – blocca ogni rapporto tra pari”.

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita.

6APRILE.IT E' UN BLOG SENZA SCOPO DI LUCRO! sul terremoto che ha ucciso 309 persone a L'Aquila il 6 aprile 2009. Viene aggiornato senza alcuna periodicità e pertanto non è da considerarsi una testata giornalistica o in ogni caso un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime e sostenere le persone che stanno ancora affrontando gli effetti di quella tragedia e dei successivi terremoti del 2016 e del 2017. Tutte le immagini di questo sito sono ampiamente diffuse su Internet e sono qui utilizzate senza alcuno scopo commerciale; non è intenzione di questo sito appropriarsi indebitamente dei contenuti protetti da diritto d'autore, quindi se detenete il copyright di qualsiasi contenuto, contattateci e (secondo vostra indicazione) lo rimuoveremo o ne indicheremo l'autore. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che aiutano questo sito a restare in vita. 6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.

6APRILE.IT IS A NON-PROFIT BLOG! about the earthquake which killed 309 people in L'Aquila, Italy, on 6 april 2009. The aim is to remeber the victims and to support local popuation which is still facing the effects of that tragedy and of the subsequent 2016 and 2017 earthquakes. All pictures and other media on this site are widely spread on the internet and are used here without any commercial purpose; it is not the intention of this site to misappropriate copyrighted content, so if you own the copyright of any content, just contact us and we will remove it. Special thanks to all the people who help in keeping this website alive.